|

Les soins, les mots et les paradigmes

de la psychiatrie, au crible de l’épistémologie

André Giordan

Depuis trois siècles, la société demande à la psychiatrie de trouver des réponses aux souffrances mentales, voire aux extrêmes de l'expérience humaine. C’est un domaine qui interpelle, il ne laisse jamais indifférent. On a beaucoup de mal à délimiter son périmètre, ses buts et ses fonctions. Intervient-elle pour le « bien » de la personne ou de la société ? Et dans les cas les plus graves, le fait-elle pour protéger l’individu de lui-même ou pour protéger le groupe ? Son pouvoir en tout cas est immense ; la psychiatrie est le seul domaine médical où « une contrainte à se soigner » est incontournable. Son pouvoir s’avère plus étendu que celui de la police qui ne peut garder en garde à vue que 48 heures ou que de la justice ; une personne qui lui est confiée peut être internée à vie…

Son passé toutefois n’est pas neutre, son Histoire se trouve plus que chargée : enfermement sur ordre, méthodes thérapeutiques de choc, complicité des dictatures, euthanasie des malades mentaux, ordre moral, camisole chimique, etc… Actuellement, la psychiatrie se trouve prise dans la dérive gestionnaire de l’hôpital en particulier, de la santé en général. Elle est harcelée par des contraintes sécuritaires renouvelées par le tam-tam des médias chaque fois qu’un acte criminel est commis par un patient « imprudemment » laissé à l’extérieur. De plus, les neurosciences la harcèlent, souhaitant programmer la santé mentale dès l’enfance par la présence de « bio-marqueurs de vulnérabilité », pouvant justifier un traitement médicamenteux préventif. Enfin, portée par des lobbies financier et sécuritaire (1) où convergent décideurs politiques, industrie pharmaceutique, départements et centres de recherche, ne voit-on pas se mettre en place une vaste entreprise à prétention hygiéniste et scientiste de type normatif dans laquelle elle pourrait se perdre...

Toutefois pas question de vouloir réfuter la place institutionnelle incontournable et les fonctions sociales et personnelles inéluctables en matière de soins de la psychiatrie. Que se passerait-il dans une société de notre type sans psychiatrie ? A travers le recul que permet l’histoire et l’épistémologie, le regard extérieur porté sur cette discipline souhaite seulement mettre en lumière ses fonctionnements et leurs retombées sur les pratiques actuelles. Notre « espoir » est que la formation des divers soignants du domaine s’en empare. La préparation actuelle de ces professionnels à l’hôpital à partir du seul modèle biomédical (2) et de l’urgence devient trop frustre face à la complexité de ces pathologies. Leurs formations devraient profondément évoluer ; les savoirs biomédicaux ne devraient-ils pas être associés et mis en perspective par des moments de métacognition...

De tous temps, les critiques n’ont pas manqué sur cette discipline ; de Foucault (3) qui a marqué grandement les esprits avec son Histoire de la folie (1964) à l’antipsychiatrie des années 60-70. Certains Etats comme l’Italie ont même fait le choix de fermer tous ses hôpitaux psychiatriques avec la loi Franco Basaglia de 1978 (4). Face à cet état, une approche épistémologique ne pourrait-elle pas contribuer à éclairer les soignants et les accompagner à mettre en place des « garde-fous » pertinents ? La psychiatrie ne pourrait-elle pas mieux se réguler pour éviter… ses déviances historiques ou ses propres suggestions d’une part et d’autre part mieux contenir les divers lobbyings, qu’ils soient financiers ou sécuritaires ?

A cette fin, cette étude s’intéressera à quelques uns de ses principaux « ressorts » épistémologiques, à savoir ses paradigmes, c’est-à-dire ses raisonnements intimes, ses évidences, ses non-dits, ses fonctions latentes, ses liens avec les autres disciplines et avec les pensées dominantes. Le corpus étudié portera sur ses soins, sur ses mots,… et surtout sur son parcours conceptuel.

Histoire des thérapies psychiatriques

Le domaine est très ancien ; les maladies mentales ont déjà été repérées par les anciens Egyptiens, Grecs et Romains (5). Parmi celles-ci, l’hystérie est la plus souvent décrite ; exclusivement féminine, elle serait due « aux déplacements verticaux de l’utérus »... On connaît des d'hôpitaux réservés spécialement « aux fous », à Fez dès le VIIème siècle, à Bagdad, au Caire au XII-XIIIème siècle. Au Haut Moyen Âge, des établissements spécialisés proches des monastères existent en Europe ; l’esprit chrétien de charité « profite » aux malades mentaux auxquels il apporte soutien et réconfort (6). A la Renaissance, nombre d’érudits s’opposent aux bûchers des sorcières. Félix Platter tente d’appliquer des méthodes précises dans l’observation des malades ; il s’efforce de classer les maladies mentales (7).

Progressivement les hospices se multiplient en Europe pour pallier à toutes les misères (8). Il est à noter que dans les villes, l'augmentation considérable des mendiants, « va nu-pieds », sans emploi et prostituées pose problème ; l’opinion publique les dits « dangereux » ou « voleurs ». Ainsi le 22 avril 1656, Louis XIV promulgue le premier d'une succession d'édits ; il s’agit d’aménager des lieux d'enfermement pour recueillir tous les « errants » ; l’Hôpital général était né dans le but d'enfermer toute personne non en phase avec la normalité de l’époque.

L’Hôpital Général, ancêtre de l’hôpital psychiatrique, n’a rien à l’origine d’un lieu de soins ; il est directement issu d’une demande du pouvoir par rapport à la déviance, la délinquance, la dissidence, la misère et la différence. Il s’installe en fait comme une institution carcérale qui assure, par son pouvoir situé entre police et justice, à la fois assistance et répression. Les personnes sont enchaînées, mal traitées ; elles vivent dans des conditions insalubres (9).

C’est dans ces conditions surhumaines que se développe une « expertise en psychiatrie » et plusieurs ensembles de soins. Grace au recul de l’histoire, il est pertinent de se pencher sur la spécificité de ses soins. Quels types de traitements sont convoqués ? Sur quoi sont-ils fondés, notamment sur quels présupposés, concepts ou modèles reposent-ils ? Quand on prend le recul de l’Histoire que n’a-t-on pas inventé au nom de la psychiatrie !.. En se limitant à la seule époque moderne, les pratiques sont déjà multiples ; elles ont cependant une caractéristique constante, celles d’être souvent brutales. Serait-ce toujours en lien avec les origines carcérales de ce domaine ?..

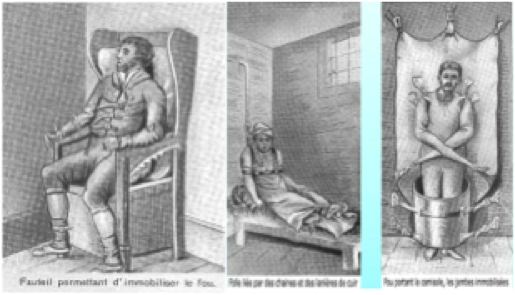

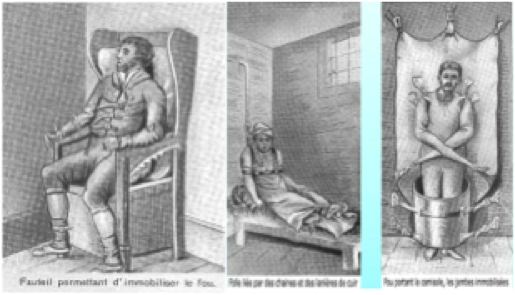

Le premier soin fréquemment envisagé était la contention mécanique, elle vise à calmer un patient en crise par un moyen physique. Elle peut être pratiquée à la demande du patient n'arrivant plus à se contenir ; elle peut être d'urgence et imposée par l'équipe soignante, lors d’une détresse psychique ; elle peut éviter une escalade de la violence. Nombre de techniques ont été imaginées au cours des siècles, les images ci-dessous parlent d’elles-mêmes (10).

Différents types de contention au XIXème siècle

A cette contention mécanique s’ajoutait l’enfermement total du patient, et quand celui-ci ne suffisait pas, il s’accompagnait de l’usage punitif du cachot pour le priver de relation avec les autres. Ces pratiques reposent sur la récupération dans un endroit protégé (11), mais également sur les bénéfices de la sous-stimulation. Autres formes de contention et également de sous-stimulation : la diète ou carrément la privation de nourriture. On peut ajouter dans cette direction la privation de sommeil pour le traitement de la mélancolie.

En cas d’insuccès, les personnes censées être non observantes sont par exemple jetées dans une fosse grouillante de serpents « afin de les ramener à la raison », d’autres en plus d’être contenues, sont flagellées ou inhibées à l’alcool ou à l’opium.

Après la contention ou avec, sont nées les méthodes de choc ; celles-ci furent appliquées d’abord sous forme mécanique : tourniquets (12), sièges rotatifs, trémoussoirs, casques vibrants, Réduire l’approche des chocs au seul catalogue des techniques thérapeutiques ne peut rendre compte des complexités conceptuelles de chaque contexte, mais l’idée générale était que « secouer le corps serait curatif » ; il « détournait l’aliéné de ses idées folles » et il « apaisait le tumulte de ses passions » dans le but annoncé de le resocialiser. L’intervention s’inscrit dans une pédagogie autoritaire où le soignant –on employait alors les mots d’« aliniéniste » ou de « surveillant »- doit demeurer le maître craint. Le but principal est de rompre « la chaîne vicieuse des idées » en ajoutant aux secousses physiques « des secousses morales », selon les mots de Jean-Etienne Esquirol (1838), le père de la psychiatrie française.

Même si certains de ces traitements semblent le produit d’un certain pragmatisme. Les soubassements qui déterminent de telles pratiques sont fortement liées à la double origine de l’institution psychiatrique : l’hospice catholique et le lieu d’enfermement royal. Ces supposés « soins » repose tout à la fois sur la correction, l’expiation et la rédemption.

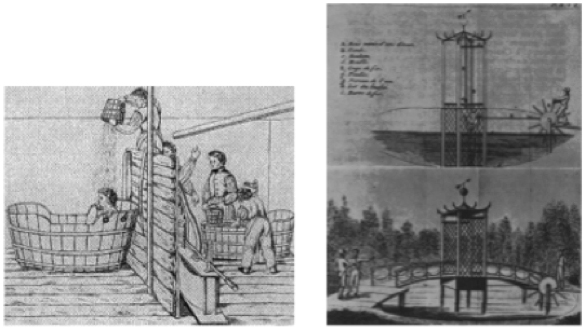

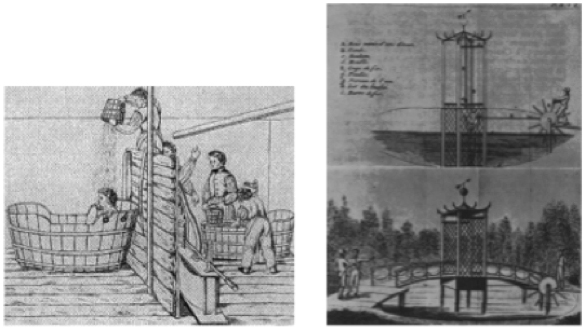

D’autres chocs seront encore introduits au cours des siècles ; en apparence d’ordonnance plus thérapeutiques, il se veulent basés sur une certaine scientificité médicale ou technique. L’hydrothérapie de choc à l’eau froide sous forme de jets, de bains, de douches, s’inscrit dans une logique humorale. Elle repose tout à la fois sur les vertus de l’eau, dont on continue à vanter les mérites depuis l’Antiquité, mais également dans une stratégie de saisissement corporel. Le choc somatique doit remettre de l’ordre dans les idées, d’où le succès des bains surprises par immersion brutale, mêlant hydrothérapie et frayeur.

Hydrothérapie de choc

D’autres thérapies de chocs reposent sur d’autres principes basés sur l’observation clinique. Par exemple, ayant remarqué que l'état des patients atteints de paralysie générale causée par la syphilis s'améliorait lors des accès de fièvre, Wagner-Jauregg, professeur à l'université de Vienne conçoit un traitement par inoculation du paludisme, maladie qu'il choisit parce qu'elle était contrôlable par la quinine(13). La technique « choc hypoglycémique » (ou « coma insulinique ») consiste elle à provoquer un coma (éventuellement des convulsions) par injection d'insuline. Elle fut mise au point par Manfred Sakel, psychiatre et neurophysiologiste polonais. Parmi les pionniers de son utilisation en psychiatrie, il convient de citer le Suisse Hans Steck à Cery, qui le prescrit pour lutter contre le refus de nourriture dans la catatonie ou comme sédatif dans le delirium tremens ou encore le docteur niçois Paul Cossa en matière de schizophrénie. Très vite, la méthode va être généralisée dans le traitement des psychoses, mais à doses faibles et généralement en association avec des hydrates de carbone pour éviter une hypoglycémie trop prononcée : « choc humide ou insulinothérapie à faible dose », évitant la phase de coma, également appelé « petite insuline» (14).

La méthode de choc la plus « popularisée » fut celle par électrochocs, appelée encore par euphémisme « ECT ». Ce traitement consiste à délivrer un courant électrique (15) d'intensité variable sur le scalp. Ugo Cerletti et Lucio Bini, avaient observé l'attitude des porcs qui, avant d'être tués, sont électrisés afin d'être plus calmes. C'est en 1938 que cette équipe italienne appliqua le premier électrochoc à un patient schizophrène ayant des hallucinations et des confusions, sans son accord (16). Quels que soient les expérimentations baroques et parfois les déviations institutionnelles, le modèle qui sous-tend ce traitement consiste à stimuler l’esprit à travers la globalité du corps pour « restructurer une pensée désorganisée ».

Une autre approche, plus ancienne (17), fut la lithotomie, également appelé extraction (ou « excision ») de la « pierre de folie ». Cette opération, rendue célèbre par un des tableaux du peintre néerlandais Jérôme Bosch, consiste à enlever une partie du cerveau, souvent le lobe frontal. Reprise au XIXème siècle, elle est formalisée en 1935 par les neurologues portugais Egas Moniz et Almeida Lima de l’Université de Lisbonne. Elle sera reprise sous la forme d’une lobotomie, opération chirurgicale du cerveau qui consiste en une section ou une altération de la substance blanche d’un lobe cérébral, le plus souvent le lobe frontal. Ce dernier intervient dans la formalisation, le contrôle et l’exécution d’un comportement. Les effets recherchés, sont une modification de la personnalité, de l’affectivité et de la libido (18). La lobotomie connaît son essor après la Seconde Guerre mondiale, notamment avec la mise au point d’une opération frontale transorbitaire par l'Italien Mario Adamo Fiamberti, méthode reprise et adaptée par l'Américain Walter Freeman, grâce à un… pic à glace (19). Dès les années 1950, de sérieux doutes sur l’efficacité d’une telle méthode commencèrent à se faire entendre ; cela fut renforcé du fait de sa nature irréversible et surtout barbare.

Bien d’autres soins furent tentés au cours des temps avec plus ou moins de succès, et même jusqu’à récemment. On peut citer les purges, les saignées, les vésicatoires ; elles étaient basées sur une longue tradition médicale qui consistait à « faire sortir le mal ». Plus récemment, sont apparues la photothérapie, la narcothérapie (20), dans le but d’anesthésier l’origine du mal. Pendant que parallèlement se sont maintenues nombre de « médecines » parallèles, avec force amulettes, divinations, injonctions, transes, exorcismes,.., suivant les pays. La plupart repose sur l’idée de se protéger d’un sort ou au contraire de l’en extirper.

Certaines furent très constantes, comme la fumigation vaginale, connue depuis l’Antiquité en matière d’hystérie. L’une d’entre elles consistait à asseoir la femme au dessus d'un trou rempli de braises et de matières odorantes pour faire « redescendre son utérus » en inhalant de mauvaises odeurs et en appliquant au contraire sur sa vulve des odeurs agréables. L'utérus attiré par ces dernières, « retournait » à sa place, faisant disparaître les suffocations et autres manifestations impressionnantes de l'hystérie.

D’autres traitements furent plus anecdotiques comme la boulepsithérie, c’est-à-dire le traitement de l’épilepsie par un séjour dans une étable, proposé par le docteur Denis ! L'haleine des vaches neutraliserait «à la longue les principes délétères qui occasionnent le mal-caduc» (21)ou encore le psychic driving. Donald Cameron, psychiatre américain d'origine écossaise, utilise un cocktail de barbituriques (Véronal, Séconal, Nembutal) avec un puissant neuroleptique (Largactil) pour endormir le patient. Durant son sommeil, l'objectif était de déprogrammer (« depatterning ») la personne enrépétant inlassablement les mêmes phrases !

La plupart de ces pratiques ont régressé depuis les années quarante, sans toutefois disparaître totalement avec le développement des médicaments psychotropes (22). Ces derniers ont supplanté l'opium -ou ses dérivés-, le chloral, les barbituriques, le bromure, utilisés au XIXème siècle. Ils se révélaient très toxiques et peu efficaces. Désormais l’explication qui sous-tend ces traitements chimiques est autre : l’activité psychique est supposée dépendre directement d’un métabolisme biochimique au sein des cellules nerveuses ou entre celles-ci dans les synapses. Les médicaments psychotropes moduleraient les effets des neurotransmetteurs (ou neuromédiateurs, notamment dopamine, la sérotonine et noradrénaline) : ils amélioraient ou stabiliseraient de la sorte les anomalies de fonctionnement des cellules nerveuses.

Toutefois la connaissance fine des mécanismes d’action de ces médicaments reste très imparfaite : on sait identifier leurs effets et les utiliser pour soulager les troubles psychiques ; on suppose quel type de médicament sera efficace pour tel trouble donné et quelles précautions sont à prendre avec chaque posologie, mais… tout reste encore fragile et sans toujours un vrai fondement biologique. Il est rare qu’un seul neuromédiateur intervient pour induire un état ; il serait préférable d’envisager un « cocktail » sûrement complexe (23).

Devant ces limites, des thérapies de la parole furent considérées comme salvatrice en matière de troubles. Au cours des temps diverses pratiques furent mises au point, telle que la psychanalyse (24), la psychologie comportementaliste, la psychologie cognitiviste, les TCC (thérapies cognitivo-comportementales), l’analyse transactionnelle, les thérapies brèves, les thérapies existentielles, les thérapies humanistes… ou encore l’entretien motivationnel (25). .Toutes sont toujours appelées à la rescousse, le plus souvent désormais en complément et sous des formes nouvelles. Chacune repose sur une conception spécifique de l’esprit ou de la pensée et de ses déviances éventuelles d’obédiences behavioriste, cognitiviste, socio cognitiviste, systémique, connextionniste, humaniste,... Son expression –seule ou accompagnée, personnelle ou en interaction, isolée ou dans un environnement- est envisagée comme « thérapeutique ».

De même, des thérapies du « faire » (atelier d’écriture, danse thérapie, art thérapie, théâtre interactif, jeu de masque, jeu de rôle, ergothérapie,..), apparaissent comme autant de médiations diverses pour permettre à la personne malade de s’exprimer, de créer, de se situer ou de s’investir socialement. Elles sont introduites en accompagnement ou en superposition pour la « maintenance » de l’individu. En parallèle, il est encore fait appel à la suggestion par le biais de l’hypnose ou la sophrologie ainsi qu’à la méditation… Dans l’hypnose Ericksonienne, le thérapeute utilise un langage symbolique, des métaphores par exemple, pour « guider l'inconscient du sujet » et l'amener activement à trouver lui-même les solutions à ses problèmes. Quant aux « cures de sommeil », elles tiennent encore une place importante. Certains psychiatres supposent qu’on peut réparer le psychisme en provoquant le rêve et le fantasme, exploités ensuite en psychothérapie. La cure résulte d’une vie onirique accrue au sein de laquelle les associations, symboles, liens sont renforcés ou démontés.

Les noms des pathologies mentales

Après les thérapies, quand est-il des mots employés par la psychiatrie pour catégoriser les pathologies ? Quand et comment ont-ils été inventés, répertoriés, formulés et discutés, pour quelles raisons –cliniques, expérimentales ou autres- ? Comment ont-ils évolué au cours du temps ? Comment les personnes, la société s’en sont-elles emparées ?

Si la pratique des supposés « fous » puis aliénés » a une longue Histoire, le terme de « psychiatrie » par contre est relativement récent. Il a seulement un peu plus de deux siècles ; il fut introduit par un praticien Johann Christian Reil, seulement en 1808. D'emblée, ce physiologiste allemand de l’université de Halle situe cette spécialité sous l’angle du traitement, dans la mouvance « émancipatrice» née avec la Révolution française (26). Son projet était de supprimer « la maison des fous », mal connotée sur un plan social. Convaincu de l’importance des soins, ce chercheur praticien peut être considéré comme un des créateurs de ce qui deviendra « la psychothérapie rationnelle ». Pour lui, « Les sentiments et les idées sont les moyens adéquats de corriger les troubles du cerveau et de lui rendre sa vitalité ». A sa suite, le champ de la psychiatrie s'étend durant tout le XIXème siècle, du diagnostic au traitement, en passant par la prévention des troubles mentaux. Les divers troubles cognitifs, comportementaux et affectifs sont progressivement inclus, pendant que les maladies et les malades changent de dénominations.

Toutefois cette discipline garde sur ce plan également de grandes difficultés à se départir d’un certain nombre d’adhérences issues des objectifs et des pratiques de ses origines : ceux de l’Hôpital Général. Par exemple, au siècle dernier, le médecin de famille pouvait dire gentiment d’un homme âgé : « pépé sucre les fraises ». Aujourd’hui ce même cas est affublé du terme pathologique de « démence sénile »… La perte d’autonomie et de la raison était dans l’ordre des « choses » de la vie, la personne terminait paisiblement le cours de ses jours au sein de sa famille. De nos jours, l’individu sort stigmatisé de la consultation, pendant que le mot de « démence » par ses connotations brutales et dramatiques, introduit une souffrance inutile pour la famille… De surcroît, le traitement paraît lui en « pure perte » ; neurologue et/ou psychiatre n’apporte(nt) rien au patient en matière de qualité de vie. Le terme avancé se veut sérieux, scientifique ; il est désespérément masquant. Il cache beaucoup d’ignorances à la fois sur l’état et l’origine des symptômes chez le patient, derrière un arsenal technologique flamboyant –scanner, IRM,..- mis en œuvre pour assurer le supposé diagnostic.

Dans le même ordre d’idées, la personne qui dit malencontreusement à son psychiatre : « j’ai quelques oublis… avec l’âge », est affublée quasi immédiatement du syndrome de « trouble mental précurseur, prémisse d’Alzheimer ». Sur un autre plan, une personne qui avance « (je) viens de perdre mon mari, je le vis très mal », « certaines nuits j’en dors pas ». Ce qui fait partie du deuil, toujours malheureux, mais normal (27), avec tristesse, perte d’appétit, troubles du sommeil et parfois sentiment de culpabilité… est qualifiée de « trouble dépressif majeur ». La version 4 du DSM (28) estimait que ces symptômes devaient être considérés comme pathologiques s’ils se prolongeaient au-delà de deux mois. Désormais, avec le DSM-5, le nouveau corpus des maladies mentales, le délai est juste de… 15 jours. Par ces attributs, la personne change de statut ; la normalité de la vie est transformée en pathologie. Une souffrance supplémentaire est introduite sans bénéfice aucun pour l’individu. En fait, cette mise en mot n’a-t-elle pas pour seul but de « vendre » du médicament ?..

De même, en matière de simple déprime, on parlait de « coup de blue », de « tristesse », de « mélancolie », de « spleen » ou tout simplement de « mal de vivre ». Désormais, cet ensemble de symptômes (syndrome) est individualisé et classifié depuis 1980 dans les « troubles de l'humeur ». Le mot de « dépression » est maintenant avancé et pour accentuer un supposé sérieux, le psychiatre va la qualifier de « dépression caractérisée », « dépression clinique » ou « dépression majeure ». Pourtant l’éthiologie de ces pathologies restr toujours incomplète et surtout sujette à discussion interminables entre spécialistes.

Il est intéressant de noter que la dépression n’existait pas dans toutes les cultures, notamment dans les cultures africaine ou asiatique. Antérieurement, elles étaient soignées à l’infusion de millepertuis ou au chocolat. Certains médecins naturopathes proposent des oméga3, du zinc ou du magnésium. Avec ce type de diagnostic et l’arrivée des antidépresseurs sur le marché, la dépression devient une véritable « épidémie » (29)!

Le syndrome de Paris

Les japonais qui ne connaissaient pas la déprime au siècle dernier peuvent rencontrer aujourd’hui « Le syndrome de Paris ». Il s’agit d’une déprime suscitée chez les voyageurs en visite à Paris. Pour ces visiteurs japonais, Paris était dans leur rêve la ville de la beauté et de l’amour. Arrivés à Paris, face à une ville bruyante, parfois sale, souvent mal accueillis, ces japonais « craquent ». Consulté le psychiatre de base a tendance à mettre la personne immédiatement sous doses d’antidépresseur et à la rapatrier…

|

Le cas le plus typique de dénomination discutable est celui de « schizophrénie ». Littéralement, créé en 1908 par le psychiatre zurichois E. Bleuler, ce terme aux consonances fortes et en apparence scientifique signifie « fractionnement de l'esprit ». Il désigne un groupe de psychoses dont le symptôme principal est la «dissociation» des fonctions psychiques, avec perte de sens du réel, hallucinations, délires. Pourtant ce nom recouvre un concept demeuré totalement flou ; plus de quarante définitions de la schizophrénie ont été données par les spécialistes faisant autorité, en un siècle. De plus, les psychiatres américains appellent « schizophrénie », ce que les anglais nomment « troubles de l’humeur » !

Mettre un nom n’est jamais neutre, et plus particulièrement en psychiatrie. Mettre un nom, c’est faire exister, c’est définir, préciser ou normaliser ; ce peut être également différencier, catégoriser. Encore faut-il que cette dénomination ait du sens pour le soignant : quel concept recouvre-t-il ? quels apports ? dans quel contexte s’inscrit-il ? à quelle légitimité peut-il prétendre ? et surtout quelle est sa pertinence pour la recherche ou pour le traitement ou qu’elle puisse apporter un « plus » au patient. En la matière, ce travail reste sérieusement encore à faire…

La fonction du DSM

Une tentative dans ce sens a été tentée avec la réalisation du DSM ou Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Ce « manuel » conçu sous le couvert de l'Association Américaine de Psychiatrie (APA) avait pour but avéré de nommer et de classer les diverses pathologies (30). Cet objectif devait permettre à la psychiatrie mondiale d’avoir un langage commun (31)et d’objectiver les pathologies. Cette visée est loin cependant d’être atteinte, le DSM ne fait toujours pas consensus (32). De plus, la lecture de certaines pathologies reste déconcertante, nombre d’entre elles restent sans fondement et les superpositions de maladies, de leurs symptôme et de leurs causes sont constantes.

Pire cette démarche a totalement dérivé sous l’influence de divers lobbies. La déviation la plus troublante est l’inflation des pathologies ; en 35 ans, son contenu est passé d'un peu moins de 150 troubles mentaux en 1982 (33) à 400 actuellement. Loin d’être un « plus », ce réductionnisme ne risque-t-il pas d’aboutir à un nouvel impasse pour la psychiatrie ? En divisant, en catégorisant, en simplifiant, en normant et surtout en nommant, la discipline croit pouvoir échapper à l’incertitude et au manque de rigueur… En fait ne s’éloigne-t-elle pas davantage de toute compréhension en se cachant derrière des mots vides de sens ?..

Plusieurs questions peuvent être alors soulevées ; ne risque-t-on pas d’entraîner le praticien de base vers des diagnostics figés à partir de pathologies pas suffisamment fondées, sans tenir suffisamment compte de l’histoire et de l’environnement du patient ? Ne risque-t-on pas de «médicaliser » certains comportements naturels, au risque de stigmatiser certaines personnes comportant quelques troubles passagers ?

De telles questions ne peuvent être actuellement éludées, au moment où la psychiatrie paraît devenir une fois encore complice d’une nouvelle « dictature »… celle de la mainmise de l'industrie pharmaceutique. Les processus présidant à la conception du nouveau DSM en est la meilleure des illustrations. Depuis la publication du DSM-4, le marché des médicaments contre les troubles de l’attention est passé de 15 millions de dollars (11,5 millions d’euros) à 7 milliards aujourd’hui (5,5 milliards d’euros) (34).

DSM-5, le manuel qui rend fou !..

Pour Allen Frances, co-auteur du DMS-IV, le nouveau DSM ouvre tellement le champs de la « maladie mentale" », que pour lui 11 millions d’américains se retrouveront sous traitement lourd alors que ce dernier risque d’être nocif pour eux. Pour ce psychiatre, le DSM loin de faciliter l’objectivation de l’acte thérapeutique, favorise le diagnostic psychiatrique :

"Quand nous avons introduit dans le DSM-IV le syndrome d'Asperger, forme moins sévère d'autisme, nous avions estimé que cela multiplierait le nombre de cas par trois. En fait, ils ont été multipliés par quarante, principalement parce que ce diagnostic permet d'avoir accès à des services particuliers à l'école et en dehors. Il a donc été porté chez des enfants qui n'avaient pas tous les critères. »

Allen Frances, prof. émérite

Ainsi, les risques de surdiagnostic et donc de surmédicalisation sont cependant bien réels, surtout chez les enfants. D’autant plus qu’ils rencontrent une demande sociale. Si antérieurement, les parents cachaient les difficultés de leurs enfants, désormais il les mettent en avant pour bénéficier d’avantages sociaux : aides matérielles ou facilités scolaires. |

Au delà des mots et des symptômes, il est difficile de mettre en avant un fondement médical ou biologique assuré. Aucun test réel et fiable n’existe ; aucune certitude ne fait encore consensus. Les maladies répertoriées dans le DSM ne sont pas comme dans d’autres branches de la médecine, le résultat d’investigations scientifiques ; elles sont votées par un comité de psychiatres qui décident ainsi des pathologies à ajouter ou à supprimer de la liste… Des indicateurs plus fiables, hors symptômes, ne seraient-ils pas à faire émerger ? La tendance est de mettre en avant l’imagerie mentale issue des neurosciences ou la psychologie cognitive. D’autres dimensions ne seraient-elles pas préférables à interpeller au préalable ? Ne faut-il pas accorder plus de place à la personne et à l’interaction environnement-patient ?

Les présupposés des maladies mentales

La découverte de la plupart des thérapeutiques psychiatriques (sinon toutes), fut d’apparence fortuite, le plus souvent dans le cadre de démarches empiriques ; parfois elles furent le fruit d’analogies ou de principes, comme celui proposé par le médecin romain Claude Galien (167 ? publié en 1856) : « le traitement par les contraires ». La frénésie étant supposée un « échauffement des méninges », il s’agissait alors de refroidir l’aliéné par des douches froides. La mélancolie correspondait à une « surcharge d’atrabile » ; on pouvait l’évacuer par des purges, des saignées ou des vésicatoires, etc... L’épilepsie proviendrait d’un « engorgement de la pituite », un venin fabriqué par les diables et les démons ; il fallait aspirer ou dessécher…

Au travers de ces multiples pratiques, ce qui surprend le plus à la lumière de l’épistémologie sont les implicites -dont un certain pragmatisme sous-jacent faisant autorité- et surtout le manque de spécificité de cette discipline… En permanence, ce domaine a cherché ses concepts, ses modèles et sa validation dans d’autres disciplines. Les pratiques médicamenteuses actuelles et celles de la parole qui étaient mises en avant à la fin du XXème siècle sont directement dérivées pour l’une des recherches en biochimie et en neurologie, pour l’autre, des études en psychologie et de l’empirisme psychanalytique.

Aujourd’hui encore, nombre de conceptions sur l’origine des pathologies et des représentations sur les patients interfèrent en permanence dans le choix du traitement. Cette constante est très ancienne ; quand la maladie mentale était envisagée comme un déséquilibre des « humeurs » (35), les soins se voulaient rétablir l’«harmonie » des humeurs. Celle-ci pouvait être obtenue par la saignée ou en utilisant les sangsues pour évacuer ce qui était considérée comme une humeur « malsaine » ou « malfaisante ».

A la fin du XIXème, quand le modèle du microbe devint dominant, la psychiatrie partit à la recherche du « microbe de la folie », à la suite de Pasteur lui-même qui avait émis cette hypothèse en 1881. Et en 1896, un numéro du Scientific American lui fut spécialement consacré avec pour titre « La folie est-elle due à un microbe ? » Pour argumenter cette hypothèse, deux médecins décrivaient comment ils avaient injecté du liquide céphalorachidien de malades mentaux à des lapins, et comment ces animaux étaient tombés malades à leurs tours. Les auteurs concluaient que « certaines formes de folie » seraient dues à des agents infectieux. Cela fut renforcé par la mise en évidence de virus (pour la rage), de tréponème (l'agent de la syphilis) ou de streptocoques entraînant de graves troubles psychiatriques (démence, hallucinations...). De nos jours encore, certaines recherches reprennent le modèle microbien. On présuppose l’intervention de micro-organismes pour la schizophrénie, l'autisme, les troubles bipolaires ou autres troubles obsessionnels compulsifs (toc), in utero, au cours de l'enfance ou même ultérieurement. Certains d’entre eux sont supposés « attaquer » les cellules nerveuses (36) par des mécanismes auto-immuns.

Dans les années 1920-30, suite aux travaux de Christiaan Eijkman qui conduisirent à reconnaître la vitamine B1 (malnutrition) et ses influences sur les troubles neurologiques liés au Béri-béri, se développèrent de nombreuses études pour rechercher cette fois la « vitamine de la folie », celle qui par son absence conduirait à la pathologie mentale. Récemment encore, des chercheurs tentent de montrer que les vitamines E et D pourraient retarder le déclin neurologique.

La découverte de l’ADN (1954) comme matériel héréditaire et l'engouement pour les gènes détournèrent ensuite l'attention des psychiatres vers des causes génétiques. Plusieurs études ont tenté de mettre en évidence des composantes héréditaires dans la schizophrénie. D’autres travaux actuels cherchent à établir le rôle respectif des facteurs génétiques et épigénétiques (expression-transcription des gènes, remodelage de la chromatine) dans le développement et la dégénérescence du système nerveux lors de la mise en place des assemblées neurales, de la différenciation neuronale et gliale, ou lors de l’établissement des connexions, ou voire lors de la synaptogenèse.

Actuellement, les recherches et les pratiques psychiatriques sont largement centrées sur des modèles issus des avancées de la biochimie d’une part ou sur ceux des sciences neurologiques d’autre part. Les enjeux sont de repérer les synapses et l’effet des principaux neuromédiateurs sur un plan clinique pour les uns, pour les autres de décrypter l’organisation et le fonctionnement in vivo du système nerveux au niveau cellulaire, de modéliser les réseaux neuronaux en incluant les cellules gliales, de définir les règles d’intégration qui sous-tendent les grandes fonctions sensorielles, motrices, cognitives et comportementales. Dans sa recherche de légitimité, ces modèles de type « biomédical » sont supposés fournir désormais, malgré des limites thérapeutiques bien réelles la « vraie » base scientifique à la psychiatrie, excluant par là d’autres potentialités.

Prolongements

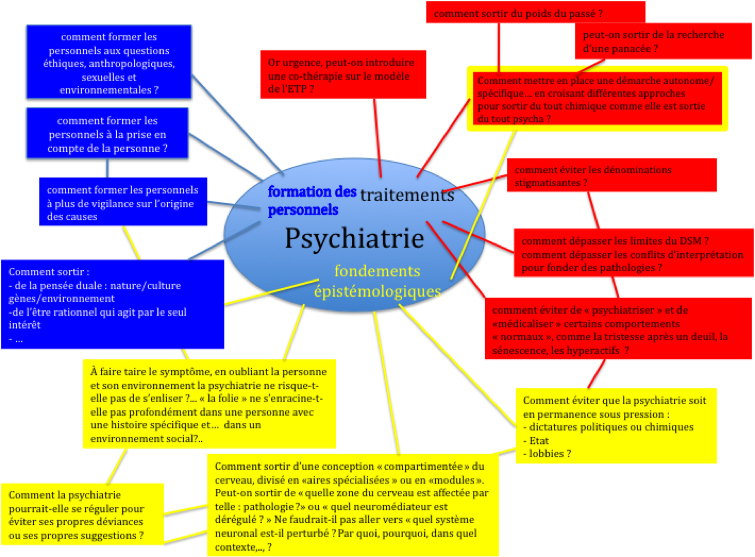

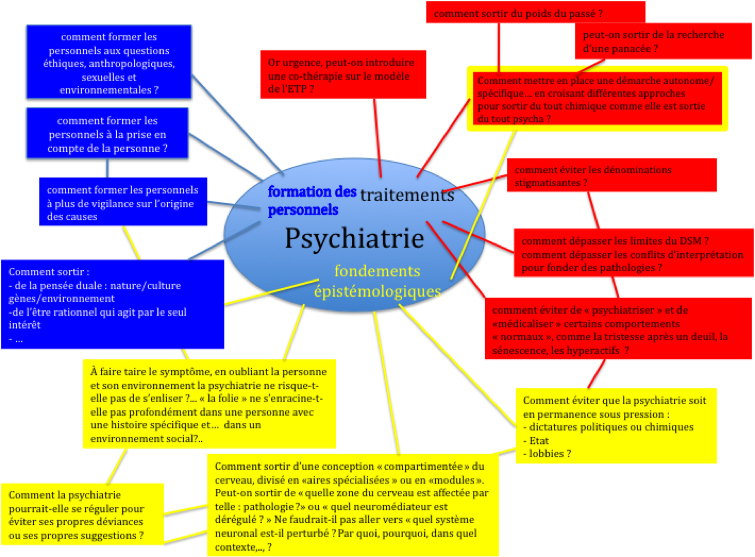

La psychiatrie apparaît actuellement comme une discipline à (re)penser (37) ou à « re-panser » et nombre de psychiatres –notamment ceux rassemblés autour de ce livre- en ont pris fortement conscience. Il pourrait être intéressant que les jeunes psychiatres puissent à leur tour avoir une connaissance de l’Histoire de leur domaine et accéder à un questionnement épistémologique pour sortir d’un certain enfermement, et par là de certains travers récurrents (voir fig 1.). Par exemple, comment éviter que la psychiatrie soit en permanence sous pression, historiquement des dictatures, aujourd’hui de l’Etat et des lobbies chimiques ou politiques ? Comment sortir d’une conception « compartimentée » du cerveau, divisé en «aires spécialisées » ou en «modules ». Peut-on dépasser le « quelle zone du cerveau est affectée par telle pathologie ?» ou « quel neuromédiateur est dérégulé ? » Ne faudrait-il pas aller plutôt vers « quels systèmes neuronaux sont-ils perturbés ? Par quoi, pourquoi, et dans quel contexte,.., » ? À faire taire le symptôme, en oubliant la personne et son environnement, la psychiatrie ne risque-t-elle pas de s’enliser ?... La « folie » ne s’enracine-t-elle pas profondément dans une personne avec une histoire spécifique et… dans un environnement social?..

Comment la psychiatrie pourrait-elle se réguler pour éviter ses propres déviances ou ses propres suggestions ? Et pour commencer, comment éviter de « psychiatriser » et de «médicaliser » certains comportements « normaux », comme la tristesse après un deuil, la sénescence, les hyperactifs ? Comment dépasser les conflits d’interprétation pour fonder des pathologies ? Surtout comment mettre en place une démarche autonome/spécifique… en croisant différentes approches pour sortir du tout chimique comme elle est sortie du tout « psycha. »? L’accent mis de plus en plus souvent sur le seul organe, voire la cellule, maintenant la synapse ou le processus chimique immédiat n’est pas sans effets « collatéraux » pervers. En sus des contre-indications médicamenteuses, le corps dans son ensemble reste oublié, et ne se prive pas de réagir au quotidien.

Fig. 1. Questions naïves pour une évolution de la psychiatrie

Surtout la personne, derrière ce dernier, se sent très souvent ignorée ; son contexte de vie pas pris en compte. Même malade sur un plan mental, un capital santé demeure chez tout individu. Il peut être entretenu et amélioré, il peut être un point d’appui non négligeable… Les anglo-saxons ont développé le concept «d’empowerment » (issu de power : « pouvoir », Ninacs 2008). Pourquoi ne pas développer chez l’individu adulte –mais également chez l’enfant- ses capacités et ses compétences restantes, et surtout pourquoi ne pas lui «donner » la possibilité de les exercer ? En matière d’éducation thérapeutique du patient (ETP), le soignant apprend à la personne diabétique à gérer son taux de glucose, à l’asthmatique à repérer les signes prémonitoires d’une crise et adapter son traitement (Golay et all 2009). L’empowerment évite la passivité, elle limite la seule et simple consommation et induit ainsi un espace partagé de savoir et donc de pouvoir. La thérapie psychiatrique aurait « tout à y gagner » à s’en inspirer ; le contexte est favorable, les importantes avancées en matière de santé mentale, avec entre autres, la découverte des neuroleptiques (1952) et des antidépresseurs (1957) ont dédramatisé le domaine et nombre de soignants souhaiteraient ne plus limiter leur action à la seule « distribution de médicaments ».

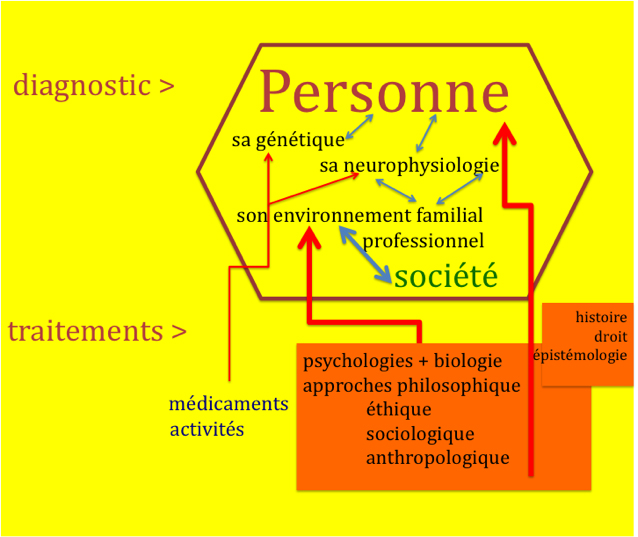

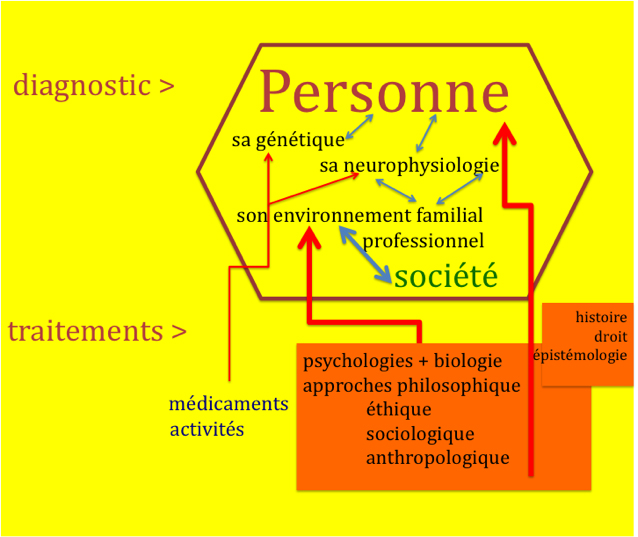

L’ETP ne pourrait-elle pas ouvrir de nouvelles possibilités à la psychiatrie ? Le patient ne pourrait-il pas (re)prendre du pouvoir sur soi (Giordan, Golay 2013) : apprendre à se connaître, à repérer ses humeurs, à ne pas se mettre en danger,.. ? Ne pourrait-elle pas déjà permettre d’envisager autrement la formation des soignants (fig. 2.), notamment des infirmiers/infirmières, aides-soignantes, ergothérapeutes ? On constate actuellement beaucoup de souffrances chez ces professionnels ; il supportent mal d’être seulement des « délivreurs de médicaments »…

Fig. 2. Formation intégrée à la maladie mentale

Pourquoi ne pas (re)mettre de l’importance sur le « travail sur la personne», sur le contexte qui entoure la personne malade, sur les interactions entre la personne et son environnement? Etc.. Le soignant devrait pouvoir inclure dans sa formation (initiale ou continue) de la philosophie, de l’éthique, de la sociologie et de l’anthropologie et surtout une pratique systémique dans des centres de soins et de prévention pour faire converger biologie, personne et environnement dans la prise en compte des causes et le choix des traitements. Sans doute même à terme, de nouvelles professions sont à créer pour accompagner spécifiquement ces patients et interagir avec eux dans un changement potentiel.

Bibliographie

Allen Frances, Sommes-nous tous des malades mentaux ? Odile Jacob 2013.

DSM-IV-TR, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (2002), Elsevier Masson, Paris 2002, 1120 pages.

Jean-Etienne Esquirol, Des maladies mentales considérées sous le rapport médical, hygiénique, et médico-légal (Tome 1 - Tome 2 - Tome 3), 1838

Michel Foucault, Histoire de la folie à l'âge classique, Paris, U.G.E., coll. « 10/18 », 1964, 309 p.

Claude Galien (trad. Ch. Daremberg), De la méthode thérapeutique, à Glaucon, J. B. Baillière, Paris, 1856

Alain Golay, Grégoire Lagger et André Giordan, Motiver son patient à changer, Maloine, 2009

André Giordan et Alain Golay, Bien vivre avec sa maladie, Lattès, 2013

William A. Ninacs, Empowerment et intervention, Développement de la capacité d'agir et de la solidarité, 2008, Presses de l'Université de Laval

Johann Christian Reil, Rhapsodies sur l'emploi d'une méthode de cure psychique dans les dérangements de l'esprit, 18080, trad. par Marc Géraud, ed.: Champ social, 2006

Claude St-Onge, Tous fous ?

L'influence de l'industrie pharmaceutique sur la psychiatrie, Ecosociété 2013

1. Sous la présidence Sarkozy, ont été édictées de multiples lois et circulaires qui ont psychiatrisé toutes formes de déviance et de délinquances et renforcé les techniques de surveillance.

2. Cette médecine dite « bio-médicale » ne propose que des traitements qui visent à faire reculer la maladie mais sans vraiment la guérir ; et la recherche dirige au mieux ses efforts vers des traitements moins lourds.

3. Foucault s’est centré sur la façon dont le statut de « fou » passa de celui d'un être occupant une place acceptée, sinon reconnue, dans l'ordre social, à celui d'un exclu, enfermé et confiné entre quatre murs.

4. Il devient parfois difficile d'hospitaliser en Italie les patients qui en auraient fortement besoin. En France la situation est différente. Outre les maladies mentales classiques, les praticiens doivent faire face à la prise en compte de nombre de détresses sociales croissantes résultant de la situation économique (dépressions, stress professionnels,..). Ils sont également sollicités pour des interventions lors de catastrophes, des deuils, des migrations, ou encore en matière de prévention, de dépistage précoce, jusqu’au «traitement » de l'échec scolaire, dont on peut s’interroger sur la légitimité.

5. Soranus, un médecin romain (93-138 après J.-C.) précisait soigner les malades mentaux en parlant avec eux à partir de leurs occupations. Il soulignait l’importance de la relation entre le médecin et son patient aux dépends des médicaments de l’époque.

6. La chasse aux sorcières démarre véritablement qu’au XIème siècle. L’opinion publique est à l’origine de la répression : face à un malheur survenu sans raison apparente, la foule en impute la responsabilité à une sorcière supposée, souvent des personnes perturbés ou au psychisme fragilisé. Au XIIIème siècle, l’Eglise prendra le relai en faisant l’amalgame entre sorciers, hérétiques et malades mentaux. En 1239 et 1245, des Cathares par exemple sont accusés de sorcellerie par les tribunaux de l’Inquisition.

7. Ambroise Paré multiplie les odeurs nauséabondes -bitume, huile de soufre et de pétrole, chandelles de suif, plumes de perdrix, de bécasses, poil d’homme, de bouc, de vache, draps, vieilles savates, poudre à canon, ammoniaque et soufre- à faire respirer aux « hystériques ». Il prépare nombre de fumigations de « choses odoriférantes » appliquées dans le vagin. Robert Burton décrit avec précision les symptômes de ce qu’on appelait la mélancolie. Il recommande des traitements tels qu'exercices physiques, voyages, purgatifs, drogues, diètes et pour occuper l'esprit, la musique, des jeux - volant, billard, cartes, dés, jeu du philosophe ou jeu du troue-madame… Pour lui, la meilleure thérapie reste cependant la confession de «son chagrin» à un ami…

8.Par exemple, « L'Hôpital des Petites-Maisons (créé en 1557 à Paris) renferme quatre objets : le premier, ce sont les quatre cens vieilles gens qui y sont reçus et logez; le sécond, les incensez ; le troisième, les malades de la maladie vénérienne, qui y sont pansez; le quatrième, ceux affligez de la teigne, qui y sont guéris. Les Administrateurs s'assemblent les jeudis non fêtez, à huit heures du matin; et en cas de Fête la veille ou le lendemain, à la même heure. »

9. Le nombre des supposés « fous » enfermés dans les Hôpitaux généraux relevant de l'édit de 1656 et des arrêtés suivants, n'était que d'environ 10 à 15% de l'ensemble de leur population. Ce n’est qu’en 1660 qu’un arrêt du Parlement de Paris décidera « qu'il sera pourvu d'un lieu pour enfermer les fous et les folles qui sont à présent, ou seront ci-après audit Hôpital général » (à la Salpêtrière pour les femmes et à Bicêtre pour les hommes).

10. En l’absence de traitement sédatif, l'usage traditionnel de la contrainte s’inscrivait dans la double mission de la psychiatrie française (loi de 1838 puis celle de 1990) qui associait soin et maintien de l'ordre moral et social. Le patient, considéré comme un immature devait entrer dans la norme, la punition est appelée à la rescousse. L'emploi des neuroleptiques depuis les années quarante a freiné son usage, mais ne l’a pas fait disparaître.

11. De nos jours, une salle d’isolement est toujours présente, elle accompagne une salle de dégrisement en cas de crise d’addiction (alcool et autres drogues,..).

12. Certains praticiens indiquaient qu’il importait de faire tourner les « fous » jusqu'à ce que « du sang coulât de leurs bouche, oreilles et nez ».

13.Cette méthode, la malariathérapie, utilisée jusqu'à la découverte des antibiotiques, lui valut en 1927 le prix Nobel de physiologie ou médecine « pour sa découverte de la valeur thérapeutique de l'inoculation de la malaria dans le traitement de la dementia paralytica».

14. Des variantes ont été proposées avec association du choc insulinique au cardiazol ou à l'électrochoc, technique du coma prolongé (jusqu'à douze heures pour Cossa, le médecin niçois). La méthode parait avoir une influence sur la moitié des syndromes schizophréniques. Cossa parle de quatre chances sur dix de guérison, et deux à trois de présenter une amélioration notable, « pourvu qu'on intervienne avant six mois »...

15. Avant la séance, le patient à jeun est amené à respirer de l'oxygène pur, afin de limiter les lésions pendant la période de convulsion. L'intervention du courant électrique est précédée d'une anesthésie générale et d'une curarisation temporaires d'environ 5 minutes. Le patient reprend connaissance 20 minutes après sans aucun souvenir. Le nombre de séances varie de 6 à 12, au rythme de 2 à 3 séances par semaine.

16. Il est encore recensé 200.000 actes d'ECT par an en Grande-Bretagne, 100.000 aux États-Unis. En France, le nombre d'ECT serait proche de 70.000 par an d’après la Société française d'anesthésie et de réanimation (SFAR).

17. Le médecin grec, puis romain, Claude Galien en parle déjà à la fin de l'Antiquité.

18. La lobotomie tout comme les électrochocs peuvent être encore pratiquées, bien que considérées désormais comme des pratiques barbares et extrêmement dangereuses.

19. On estime à quelques 100 000 patients le nombre de lobotomisés entre 1945 et 1954, la moitié aux Etats-Unis.

20. A partir de 1903, le sommeil était provoqué à l'aide de barbituriques. En 1921, Klaesi met au point une cure pour la schizophrénie par une anesthésie générale qu'il nomme narcothérapie.

21. Rapport de Philippe Pinel, lu à la séance du 18 mai 1809, examiné par l'Ecole de Médecine de Paris.

22. Dans les années quarante, le développement de la chimie organique conduit à la synthèse en France de phénothiazines, les futurs Antergan®, Néoantergan®, Phénergan®, Multergan®, repérées pour leurs propriétés antihistaminiques. En 1943, un essai est effectuée par Georges Daumézon et Léon Cassan dans le traitement des accès maniaco-dépressifs (publié dans les Annales médico-psychologiques, 101, 1943; 432-435). En 1949. Paul Guiraud introduit un autre antihistaminique, le Phénergan®, comme sédatif anxiolytique et hypnotique (communication au Congrès des médecins aliénistes, Besançon-Neuchâtel, juillet 1950, article co-signé avec C. David, pp. 599-602). En 1950, c’est la publication d'Henri Laborit évoquant l'action centrale de l'association Phénergan®-Diparcol®. devenue célèbre par un film Mon oncle d'Amérique d'Alain Resnais.

23. Tous les médicaments, en particulier les neuroleptiques, n’agissent pas sur les mêmes récepteurs, ce qui explique la variabilité des réponses à ces médicaments. De plus, si certains antidépresseurs ont un effet sur les neurotransmetteurs comme la sérotonine, cela ne signifie pas que la cause de la dépression est un manque de sérotonine... Un niveau bas de ce neuromédiateur ne cause pas la dépression, pas plus qu’un niveau bas d’aspirine est à la base d’un mal de tête ! Le fonctionnement neuronal est d’une très grande complexité, car il fait intervenir de nombreux systèmes biochimiques en régulations multiples. Et ces médicaments interfèrent avec un bien grand nombre d’autres données de la personne et du contexte.

24. La psychanalyse, démarrée dans les années 30, eut par un effet de mode un énorme succès dans les années 60. Sa pratique tend à régresser fortement actuellement.

25. Par exemple, l’Entretien Motivationnel, d’origine cognitiviste, est envisagée comme une « relation d’aide semi-directive centrée sur la personne » pour augmenter la « motivation intrinsèque » à changer par l’exploration et la résolution de l’ambivalence. Cinq principes généraux sont mis en avant : 1. accroître le sentiment de dissonance ; 2. rouler avec la résistance ; 3. bannir l’argumentation ; 4. renforcer le sentiment d’efficacité ; 5. exprimer de l’empathie

26. Philippe Pinel est souvent présenté comme le libérateur qui aurait supprimé les chaines. Ses méthodes n’en sont pas moins autoritaires ; ses traitements tels que la douche glacée et l'utilisation des camisoles de force ont pour but la punition d’individus reconnus comme fous jusqu'à ce qu'ils apprennent à agir normalement, les forçant effectivement à se comporter à la manière d'êtres soumis et conformes aux règles admises.

27. On pourrait multiplier les exemples de ce type : les personnes qui consultent et disent « je viens d’apprendre que j’ai un cancer, je suis inquiet,… j’ai parfois mal à la tête » deviennent rapidement « TAG, trouble anxieux généralisé ».

28. DSM, voir chapitre suivant.

29. La France est « championne du monde » de la consommation d’antidépresseurs, avec 8,9 millions de consommateurs occasionnels et presque 4 millions de consommateurs réguliers et dépendants.

30. A la Renaissance, on distinguait seulement 3 principales pathologies : la frénésie, la manie et la mélancolie expliquées par une « perturbation des humeurs » ou un « changement de la bile » sous des influences démoniaques.

31. Ce DMS a avant tout d’autres fonctions aux USA ; il fait œuvre de valeur juridique. Il est ensuite utilisé pour les assurances ; il est parfois réclamé par les patients eux-mêmes pour faire exister leur pathologie et avoir droit aux assurances.

32. Au quotidien, les psychiatres français disent ne pas l’utiliser pour le diagnostic. Ils lui préfèrent le chapitre V de la Classification internationale des maladies (CIM-10) édicté par l’OMS. Le DSM fait cependant référence dans les milieux de la recherche ; les publications, les recherches de fonds ou la nomination des nouveaux professeurs en dépendent directement.

33. Publié pour la première fois en 1952, avec moins de cent pathologies, alors d'inspiration freudienne, tout comme la deuxième édition en 1968, ce manuel est devenu depuis 1980 diagnostique et statistique, évoluant vers une approche de plus en plus catégorielle.

34. Des collusions entre laboratoires pharmaceutiques et experts participant à la rédaction du DMS ont été notamment décortiquées par l'historien américain Christopher Lane, dans son ouvrage Comment la psychiatrie et l'industrie pharmaceutique ont médicalisé nos émotions (Flammarion, 2009), et plus récemment par le philosophe québécois Jean-Claude St-Onge, dans Tous fous ? (Ecosociété, 2013). Une étude publiée dans la revue Public Library of Science révèle que 69 % des 141 experts qui travaillent à la révision du manuel entretiennent des liens financiers avec l’industrie pharmaceutique. Ces firmes ont tout à gagner dans l’universalisation et l’amplification des dérives du psychisme humain.

35. On envisageait quatre humeurs - la bile noire, la bile jaune, le flegme et le sang- qui étaient produits par différents organes du corps ; ils devaient être en équilibre pour qu’une personne restât en bonne santé.

36. Des neurotoxines, comme l’époxomicine d’origine microbienne, induisent des syndromes parkinsoniens chez le rat par inhibition du système de dégradation dépendant du protéasome (McNaught et coll., 2004 ; Caldwell et coll., 2009). Néanmoins, ces effets ne se retrouvent pas avec tous les inhibiteurs du protéasome

37. Dans les années 60-70, la question du « malade mental » avait déjà été reposée : au dogme de l'internement, un processus de « désinstitutionalisation » avait été entrepris. Ce processus conduira dans l’Hexagone à la création du système dit « de secteur » (Circulaire de 1960).

|